一、家长对早教机的期待

客厅的早教机还在机械重复着《咏鹅》的童声朗诵。我轻手轻脚摸过去,看见三岁的女儿正趴在地毯上,小手指戳着机身按钮,嘴里嘟囔着:“鹅鹅鹅,为什么白毛浮绿水呀?”

可机器只是卡顿了半秒,又从头唱起 —— 这已经是不知道多次,她的问题撞在冰冷的程序壁垒上。

传统早教机总像个 “过期罐头”。买回家时号称 “0-6

岁全覆盖”,可孩子刚过两岁就发现,那些预设好的儿歌列表像褪色的贴纸,再也粘不住她跳跃的注意力。有次带娃在公园玩,她指着蒲公英问

“小伞会飞到月亮上吗”,我急着查手机时突然想起背包里的早教机,点开语音键却只听到 “抱歉,我没听懂”——

原来它连基本的联网检索都做不到,更别说捕捉孩子那些天马行空的追问。

最让人揪心的是 “单向输出” 的冰冷感。儿子学说话时总爱模仿机器的语调,可当他奶声奶气问

“爸爸为什么要上班”,机器只会播放预设的安抚音效。有次我偷偷录下他和机器的对话:“你能陪我玩吗?”“正在播放睡前故事。”“我不想听故事。”“正在播放睡前故事。”

那重复的电子音,像堵透明的墙,把孩子的热情一点点挡了回来。时间长了,早教机就扔到角落里吃灰了。

我们真正想要的,不过是个 “会聊天的成长伙伴”。能接住孩子突然冒出来的

“为什么”,能在她哭闹时用温柔的语调转移注意力,能在我们加班晚归时,替我们回应那句 “妈妈什么时候回来呀”。

二、智能语音对话:给成长多维度的温柔支撑

1. 好奇心的守护者

上周带侄女试用新款智能早教机,她指着彩虹问了 27 个问题:“彩虹为什么是弯的?”“红色后面为什么是橙色?”

机器不仅没有卡顿,还会顺着她的思路延伸:“我们可以做个棱镜实验哦,要不要现在试试?”

看着孩子眼睛里的光越来越亮,突然明白好的早教机不该是知识的容器,而是点燃探索欲的火柴。

2. 语言能力的催化剂

闺蜜家的双胞胎曾有语言发育迟缓的问题,医生建议多和孩子沟通,多孩子还出门和其他小朋友玩。但夫妻俩的工作太忙太忙了,只能寄托于科技类的产品,后来换了带实时语音互动的早教机,情况才慢慢有所好转。机器会耐心等孩子说完,用简单的词汇回应,甚至模仿他们的语气。三个月后,两个小家伙已经能完整复述小故事了。

3. 情感联结的延伸

有次出差,我通过早教机的远程语音功能给女儿讲故事。她突然问:“妈妈,你是不是在机器里面呀?” 当我回答 “妈妈的声音会一直陪着你”

时,机器自动捕捉到我的情绪,用温暖的语调补充:“就像小太阳一样哦。” 那一刻突然懂了,智能语音的终极意义,是让科技带着温度,成为亲情的辅助线。

三、工程师视角的方案设计:让每一次对话都精准而温暖

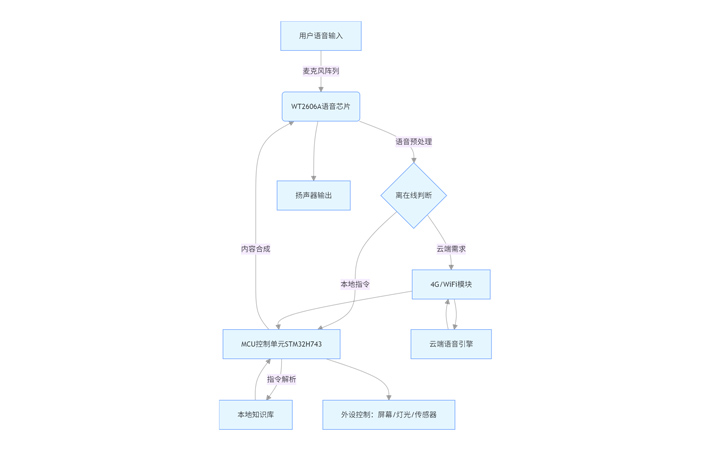

核心架构框架图

2. 关键模块设计说明

WT2606A 语音芯片:采用 16 位 AD 采样,支持 3 米内 90% 识别率,内置降噪算法处理孩子的童声与环境杂音。离线状态下可存储 300

条常用指令,响应延迟控制在 0.5 秒内。

MCU 选型:选用 STM32H743,主频 400MHz 确保多任务处理 —— 同时运行语音识别、屏幕交互和外设控制。内置 1MB SRAM

缓存高频使用的儿童词汇库,减少云端调用次数。

离在线协同:本地保留基础对话(如数字认知、儿歌点播),复杂问题自动切换云端模式。设计断点续传机制,网络不稳定时自动降级为离线状态,避免对话中断。

情感化优化:通过 MCU 分析语音语调的频率变化,当检测到孩子哭闹声时,自动触发 WT2606A 的柔化音效,同时联动灯光模块切换为暖色调,实现

“听声辨情” 的智能反馈。

3. 测试指标

童声识别准确率:3-6 岁儿童语音库测试达 92%

响应速度:离线指令≤0.5 秒,在线指令≤1.5 秒

连续对话时长:支持 20 轮以上不间断交互

待机功耗:语音唤醒模式下≤5mA,确保续航 8 小时以上

这款方案的核心,是让技术隐藏在体验背后。当孩子对着机器问出第 100 个 “为什么” 时,他们感受到的不是冰冷的芯片,而是一个永远耐心的小伙伴 ——

这才是智能早教机该有的样子。